Blog

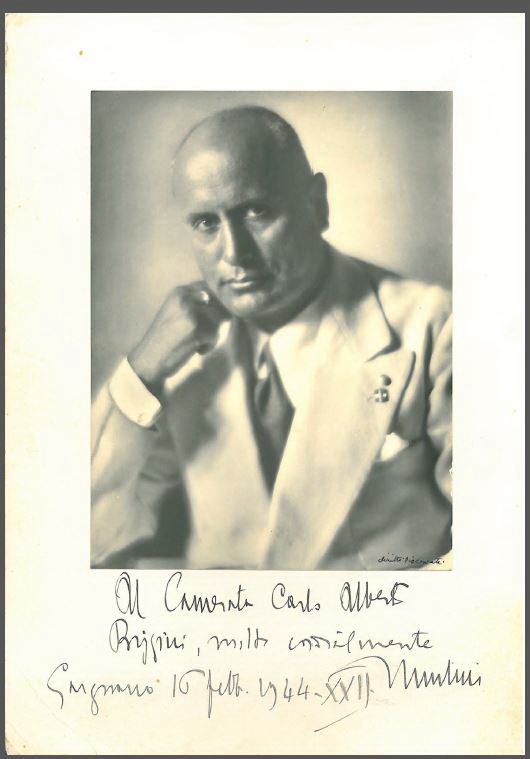

Nel 69° Anniversario della morte, l’Istituto Biggini ricorda Benito Mussolini Duce d’Italia con un scritto profetico uscito sul Popolo d’Italia n. 152 del 1920 scritto dallo stesso Mussolini e riportato da Dino Campini nel libro Piazzale Loreto. Riproponiamo inoltre, il pensiero scritto da Biggini nel suo diario del’11 giugno 44 su Mussolini.

Nel 69° Anniversario della morte, l’Istituto Biggini ricorda Benito Mussolini Duce d’Italia con un scritto profetico uscito sul Popolo d’Italia n. 152 del 1920 scritto dallo stesso Mussolini e riportato da Dino Campini nel libro Piazzale Loreto. Riproponiamo inoltre, il pensiero scritto da Biggini nel suo diario del’11 giugno 44 su Mussolini.

Camerata Benito Mussolini PRESENTE

Dal libro Piazzale Loreto, di Dino Campini le parole di Benito Mussolini riferite al linciaggio del brigadiere dei carabinieri Ugolini: “Veramente la storia italiana non ha episodi così atroci come quello del Piazzale Loreto. Nemmeno le tribù antropofaghe infieriscono sui morti. Bisogna dire che quei linciatori non rappresentavano l’avvenire, ma i ritorni all’uomo ancestrale (che forse, era moralmente più sano dell’uomo civilizzato). Né giova ributtare sulla guerra l’origine unica di questa ferocia. I linciatori di Piazzale Loreto non videro mai una trincea: si tratta di imboscati o di minorenni che non hanno fatto la guerra. I reduci di guerra sono, in genere, alieni dalle violenze.

D’altra parte, ci si domanda se la dottrina socialista abbia un qualche potere di redenzione o non abbia invece un potere gravissimo di imbestiamento”

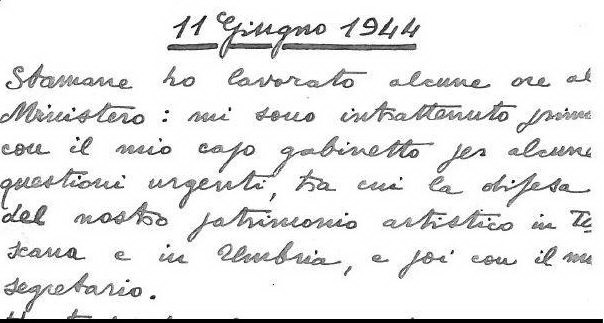

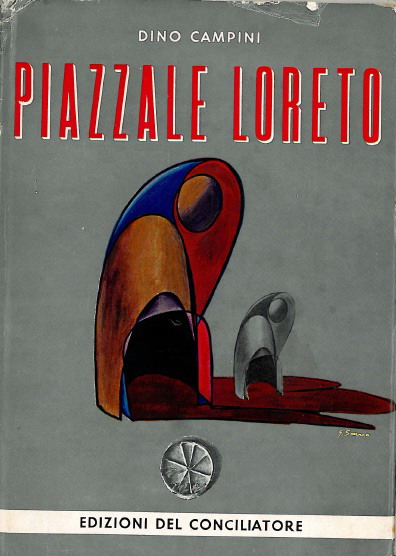

Estratto dai diari di Carlo Alberto Biggini:

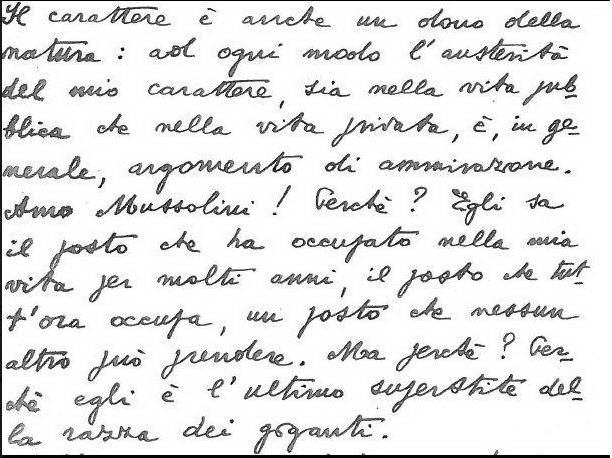

La foto con dedica che Mussolini ha donato a Carlo Alberto Biggini, a testimonianza della grande stima ed amicizia esistente tra i due:

“Così passano le ore in un indicibile tormento, poi le notti, i giorni vedendo solo barbarie fratricida. Ad un certo momento, che non saprei precisare, veniamo fulminati dalla notizia, trasmessa alla radio, del massacro di Dongo. ‘Giustizia è stata fatta’ commentano quelle voci, e penso che nessuna ingratitudine, nessuna crudeltà umana potranno più raggiungere Benito. Così avrà dato tutto all’Italia, persino la sua vita”. Così Rachele Mussolini racconta quelle ore del 28 aprile 1945.

“La notizia dell’omicidio di mio marito aveva distrutto in me ogni volontà. Non sentivo più i rumori dei fucili attorno alla casa. La guerra civile esplodeva ovunque. I miei figli vicino a me piangevano e i loro singhiozzi rendevano ancora più acuta la mia sofferenza; mi sforzavo di lottare contro le lacrime e il dispiacere. Le ore passavano lentamente in quell’atmosfera da incubo”. Sono ore terribili per questa donna, che già tante sofferenze ha dovuto subire. E che pure trova il coraggio di affrontare la tragedia che le ha sconvolto la vita. “L’unica cosa che mi riconforta nel dolore sono le parole di Benito: ‘Gli ideali durano e trionfano al di là della morte, quando sono amati intensamente’”.

Rachele è una donna forte, granitica. Ha vissuto tutta la vita lavorando: donna del popolo dalla nascita, donna del popolo è rimasta per tutta la vita; anche quando era “la moglie del Duce” cuciva i suoi vestiti con le sue mani, educava i suoi figli con il rigore dell’essenzialità, senza lussi, senza fronzoli. L’alta società non l’ha mai affascinata, del resto Benito aveva sempre fatto lo stesso, tutto preso dal lavoro. Gente che conosce la fatica ed il dovere, e il valore del lavoro.

Sono ore tragiche, inimmaginabili per questa donna che da sola deve affrontare un lutto tanto grande, badare a crescere i suoi figli e superare le infamità che le riserverà quel popolo che il Duce aveva sempre servito e al quale aveva sacrificato la sua stessa vita.

“Mi consultai con i ragazzi e fummo d’accordo nel porre termine a quella situazione equivoca, facendo annunciare la nostra presenza al comitato di liberazione di Como – continua a raccontare Rachele – Subito, tre uomini si presentarono per perquisire. M’imposi la calma per non far perdere il coraggio ai miei figli, ma non serbavo più illusioni sulla nostra sorte. L’ispettore esaminò attivamente le mie poche valigie mentre un giovane partigiano s’impossessava di una miniatura di Bruno che non lasciavo mai; chiaramente allettato dalla cornice che gli sembrava d’oro, gridò: ‘Questo appartiene al popolo!’. ‘Tutto appartiene al popolo – risposi io guardandolo negli occhi – ecco perché noi gli abbiamo dato sempre tutto e lui, mio figlio, ha sacrificato la sua vita’. L’ispettore intervenne e mi fece restituire la miniatura scusandosi”.

Rachele fa appello al vescovo di Como, affinché si prenda cura dei figli, ma il prelato si rifiuta di assumersi la responsabilità di ricevere in custodia Romano ed Anna Maria. I ragazzi vengono separati dalla mamma, che viene inviata in una cella del carcere femminile di Como: “Nel disordine che regnava ovunque, il mio arrivo passò inosservato; quelle donne mi guardavano appena, occupate com’erano a raccontarsi per la centesima volta la storia del loro arresto. Una sola, che mi lanciò un’occhiata stupefatta, gridò: “Voi qui?”. Con un gesto la pregai di tacere; si mise a piangere in silenzio. Di quando in quando qualche notizia dall’esterno filtrava fino a noi. Il massacro si estendeva e cresceva con una furia spaventosa. Uomini, donne, bambini, cadevano sotto i colpi degli assassini solo per essere sospettati di essere fascisti. Di tanto in tanto sentivamo risuonare nel cortile un triste appello seguito da una scarica. Poi una pausa in cui scricchiolavano le ruote di una carretta, e l’appello riprendeva. Durò tutta la notte […] In quell’inferno conservavo una calma che stupiva gli altri. Mi chiedevano: ‘Voi non piangete? Non siete stata separata da nessuno?’. Ma il dolore, quando raggiunge il culmine, toglie il sentimento alla realtà […] Visto che Benito non mi avrebbe più rivisto, la morte non mi faceva più paura, ma pensavo ai miei figli, trascinati solo Dio sa dove”.

È il dramma di una donna, una delle più coraggiose che la storia d’Italia ricordi. Che ha portato sulle spalle il peso di una storia tanto grande e che ad essa è sopravvissuta. Il destino, che muove i suoi fili a volte inspiegabilmente, ha voluto lasciarla su questa terra per molti anni ancora, forse affinché potesse raccontare quella storia ed essere prezioso punto di riferimento per chi sarebbe arrivato dopo.

Emma Moriconi

Il primo manifesto del comitato di liberazione, che non venne affisso il 26 ma dopo, era firmato da personaggi esultanti per la sconfitta delle armi italiane, non quelle della Repubblica Sociale bensì quelle di prima: affermava infatti quel proclama, ornato all’angolo del tricolore, che la vittoria dell’Italia era cominciata con la sconfitta di El Alamein. Mentre lo leggevo mi tornavano in mente quelli che avevamo perso lungo la strada della guerra. Dove dalla sorte eravamo stati, pensosi dei giuramenti consacrati dai padri, catafratti nell’atmosfera rovente delle corazze. Non erano stati, quelli, giorni senz’alba, inutili e spiccioli, dallo sgradevole sapore dell’ignavia. Non ci eravamo attardati a sparare dalle siepi nella schiena alla gente. In molte battaglie avevamo conteso all’avversario, sempre più armato di noi, il terreno a palmo a palmo, ma soprattutto fra i giardini del diavolo, i campi di mine della malefica piana che si stende a oriente della palificata di El Alamein, avevamo contrastato al nemico, in quel deserto, un granello di sabbia dopo l’altro, molti spendendo anche la loro cenere perché, arsi nei carri, il ghibli la disperdeva. Chissà, pensavo, che dalle ossa calcinate di quei soldati di El Alamein il vento dei cinque giorni che frustando le dune ne scioglie la linea pura, chissà che quel vento non sollevi fantasmi e che non stiano aggirandosi adesso intorno a questo proclama ignobile che leggo all’angolo di corso Venezia coi Bastioni. Cominciava un mondo capovolto, si stanno calpestando i codici dell’onore. Vari uomini politici si sono poi recati e continuano a recarsi a El Alamein: al vento del deserto cancellare l’affronto.

Il primo manifesto del comitato di liberazione, che non venne affisso il 26 ma dopo, era firmato da personaggi esultanti per la sconfitta delle armi italiane, non quelle della Repubblica Sociale bensì quelle di prima: affermava infatti quel proclama, ornato all’angolo del tricolore, che la vittoria dell’Italia era cominciata con la sconfitta di El Alamein. Mentre lo leggevo mi tornavano in mente quelli che avevamo perso lungo la strada della guerra. Dove dalla sorte eravamo stati, pensosi dei giuramenti consacrati dai padri, catafratti nell’atmosfera rovente delle corazze. Non erano stati, quelli, giorni senz’alba, inutili e spiccioli, dallo sgradevole sapore dell’ignavia. Non ci eravamo attardati a sparare dalle siepi nella schiena alla gente. In molte battaglie avevamo conteso all’avversario, sempre più armato di noi, il terreno a palmo a palmo, ma soprattutto fra i giardini del diavolo, i campi di mine della malefica piana che si stende a oriente della palificata di El Alamein, avevamo contrastato al nemico, in quel deserto, un granello di sabbia dopo l’altro, molti spendendo anche la loro cenere perché, arsi nei carri, il ghibli la disperdeva. Chissà, pensavo, che dalle ossa calcinate di quei soldati di El Alamein il vento dei cinque giorni che frustando le dune ne scioglie la linea pura, chissà che quel vento non sollevi fantasmi e che non stiano aggirandosi adesso intorno a questo proclama ignobile che leggo all’angolo di corso Venezia coi Bastioni. Cominciava un mondo capovolto, si stanno calpestando i codici dell’onore. Vari uomini politici si sono poi recati e continuano a recarsi a El Alamein: al vento del deserto cancellare l’affronto.

Vanni Teodorani (1916-1964) ha trascorso intensamente i 47 anni della sua breve vita vivendoli tutti all’insegna della velocità, quasi presentisse di dover fare tutto in poco tempo. Marito di Rosina Mussolini, figlia di Arnaldo, l’amatissimo e mai dimenticato fratello del Duce, giornalista, direttore del Corriere Eritreo di Asmara e Cronaca Prealpina di Varese, ha potuto vivere i dieci anni precedenti al crollo del 1945 trovandosi al centro di ogni avvenimento come testimone e spesso, specie nelle fasi più tragiche, come attore.

Vanni Teodorani (1916-1964) ha trascorso intensamente i 47 anni della sua breve vita vivendoli tutti all’insegna della velocità, quasi presentisse di dover fare tutto in poco tempo. Marito di Rosina Mussolini, figlia di Arnaldo, l’amatissimo e mai dimenticato fratello del Duce, giornalista, direttore del Corriere Eritreo di Asmara e Cronaca Prealpina di Varese, ha potuto vivere i dieci anni precedenti al crollo del 1945 trovandosi al centro di ogni avvenimento come testimone e spesso, specie nelle fasi più tragiche, come attore.

Il novantesimo anniversario della Marcia su Roma è l’occasione migliore per fare un confronto tra l’Italia che prese il via da quell’evento storico, e l’Italia di oggi, piegata dalla corruzione e dalla crisi del lavoro giovanile.

Incominciamo, dunque, dalla corruzione. Rifacendomi ad una segnalazione inviatami a suo tempo dall’amico Filippo Giannini, vorrei ricordare che poco tempo dopo il crollo del Fascismo e la fine della seconda guerra mondiale, per ordine dei “liberatori” (dietro ai quali, ovviamente, erano la grande finanza e il capitale internazionale) ci fu imposta una Commissione parlamentare incaricata di indagare su gerarchi, prefetti, alti funzionari di Stato circa loro ipotetici “illeciti arricchimenti” negli anni del Ventennio. La commissione parlamentare era presieduta da un illustre uomo politico comunista, Umberto Terracini.

Vennero inquisiti 5005 fra gerarchi, alti funzionari, prefetti che avevano svolto attività nel corso del Ventennio. Lo scopo, era ovvio: squalificare il Fascismo in modo definitivo, dimostrando la corruzione del sistema.

Grande fu lo scorno quando, dopo mesi e mesi di indagini, condotte in un clima di accanita caccia al fascista, non uno solo degli inquisiti risultò penalmente perseguibile. Quando questa vicenda si stava concludendo, sui giornali dell’epoca apparve una scritta esultante: “Trovato il tesoro di Italo Balbo”. Si trattava di una cassetta riposta in una banca a nome, appunto, del grande trasvolatore. Quando gli inquisitori andarono ad aprire il “tesoro” vi trovarono solo la “Sciarpa Littoria”, assegnata a Balbo per la trasvolata atlantica.

Il Fascismo fu una sorta di religione, un modo di vivere che la generazione di oggi non potrebbe comprendere. Questa generazione naviga nella corruzione e nelle menzogne più sfrenate, l’una e le altre necessarie per confondere le idee del popolo e continuare, così, a ingannarlo e tradirlo, unico modo perché l’attuale classe politica (oggi giustamente definita “casta”) possa perseverare nel latrocinio.

Durante il Ventennio fascista, almeno fino al tragico scoppio della seconda guerra mondiale – nella quale ancora oggi nessuno sa dire con certezza se sarebbe davvero stato possibile non essere coinvolti -, furono compiuti dei veri e propri miracoli. Provo a citarne un paio, per la precisione quelli che riuscirono a pacificare due grandi avversari: il lavoro e il capitale.

Attenzione alle contraddizioni

Se dopo il 1861 un candidato al Parlamento del neonato unitario Regno d’Italia avesse fatto campagna elettorale facendosi portatore della necessità di restaurare il Regno delle Due Sicilie sarebbe stato come minimo accusato di essere in contraddizione con se stesso (oltre, naturalmente, ad essere insultato dai borbonici e deriso dai … savoiardi).

Credo che lo stesso ragionamento si debba fare per quei candidati (e per i partiti che li propongono) i quali non vogliono che l’Italia faccia parte dell’UE oppure che esca dell’Eurogruppo e ripristini la lira. UE ed euro, allo stato dei fatti presenti e futuri, sono elementi inscindibili. Attenzione a non prendere cantonate!

Da il Corriere della Sera del 22.4.2014

Non uscita, ma sovranità sull’euro

Al Parlamento europeo si deve andare per rendere l’Italia coprotagonista effettiva nel governo del continente. La UE deve diventare una forte nazione confederata ed essere guida dello sviluppo nel mondo.

Bisogna realizzare una concreta partecipazione dell’Italia alla sovranità monetaria europea per potenziare le proprie grandi infrastrutture, mettere in sicurezza idrogeologica i propri territori, garantire conservazione e godibilità alle ricchezze artistiche, archeologiche ed ambientali;assicurare le grandi produzioni di base (per esempio acciaio, vedi disastri nelle privatizzazioni di Taranto e di Piombino);da qui attuare grandi lavori pubblici che producano efficienza e nuovi diffusi redditi necessari alla ripresa della domanda aggregata (consumi e investimenti direttamente produttivi). L’Italia, insomma, deve disporre di adeguate maggiori disponibilità di euro impiegati direttamente dallo Stato al di fuori dell’assurda regola della parità annuale del Bilancio. Solo in tal maniera sarà possibile uscire dalla crisi e riprendere il cammino dello sviluppo. (g.r.)

SOMMARIO DI QUESTO NUMERO

– I modelli di Renzi portano al “politburo” sovietico. Antidemocratiche legge elettorale e riforma costituzionale di N. Mollicone

– Su una dichiarazione del Ministro dello Sviluppo. Non dimentichiamo la “funzione sociale” della proprietà di M. Bozzi Sentieri

– Le istituzioni pubbliche fra cambiamenti epocali e nuovi modelli di sviluppo.Utopia, populismo o realismo? di C. Vivaldi-Forti

– Cgil: scontro Camusso-Landini. L’inutile bisticcio nell’ambito del vetero sindacalismo di A. Scaramuzzino

– Rubrica “dibattito”. A proposito dell’analisi del ventennio berlusconiano (1994-2014) di V. Pacifici

Iolanda Dobrilla

Il 23 Aprile 1944, due partigiani della banda “Manni” si presentarono a Lugnola di Configni (Rieti) in cerca della giovane capodistriana Iolanda Dobrilla. Nonostante il paese si apprestasse a festeggiare la Madonna di Loreto, gli improvvisati giustizieri decisero di agire senza indugiare oltre.

La ragazza diciassettenne, già in forza come traduttrice al Comando germanico di Velletri (Roma), aveva deciso di ritornare a casa dopo che quel Comando era stato distrutto da un bombardamento. Ma il viaggio di ritorno risultò impossibile e Iolanda si trovò “bloccata”, in quell’Inverno 1943-44, sulle montagne di Rieti, ospite di una compassionevole famiglia. Tuttavia, la sua bellezza, il suo conoscere una lingua così tanto odiata dalla guerriglia comunista, fecero nascere dei sospetti. Sospetti che nella mente di alcuni antifascisti divennero certezza: la ragazza era una “spia”. Sebbene Iolanda mai avesse dato adito a sospetti di sorta – tutti ricordarono il suo comportamento a dir poco “esemplare” – i Comandi partigiani della zona decisero la sua condanna a morte.

Per la guerriglia quello era un periodo di forte sbandamento. Dopo i grandi rastrellamenti germanici dell’inizio Aprile, la Resistenza era stata praticamente liquidata in tutta la provincia e quel che rimaneva “alla macchia” erano solo piccoli gruppi di sbandati assetati di vendetta. In questo clima maturò l’incomprensibile decisione di eliminare la ragazza. Dopo essere stata prelevata, Iolanda venne trascinata sui monti all’estremo Nord dei Prati di Sotto (le Prate di Cottanello) e qui uccisa in modo atroce. Le venne lanciata contro una bomba a mano e il suo corpo successivamente dato alle fiamme. Quel che il rogo non distrusse divenne il pasto dei maiali che pascolavano nella zona.

Le Autorità della RSI intervennero subito per cercare la ragazza, ma tutto fu vano. Anzi, la storia si macchiò di un altro drammatico fatto di sangue: il Mil. Primo De Luca che stava raccogliendo gli indizi sull’assassinio della giovane, il 9 Maggio 1944 venne catturato da alcuni partigiani e sommariamente fucilato davanti al cimitero di Vasciano di Stroncone (Terni).

Il Comitato Pro 70° Anniversario della RSI in Provincia di Rieti, nel settantesimo dei due drammatici fatti di sangue, ha elaborato un “percorso della memoria” perché questa storia non sia mai dimenticata. E’ stato proposto al Sindaco di Configni di dedicare due strade del Comune al ricordo del Mil. Primo De Luca e di Iolanda Dobrilla e chiesto ai Sindaci di Stroncone e di Cottanello di poter erigere sui luoghi dei due gravi fatti di sangue delle croci perenni.

«A tanti anni da questo dramma – ha dichiarato il Dott. Pietro Cappellari, Responsabile culturale del Comitato Pro 70° Anniversario della RSI in Provincia di Rieti – si rimane stupiti davanti all’omertà diffusa e alla volontà di cancellare questa storia. Oggi si conoscono due degli autori dell’eliminazione della diciassettenne Iolanda Dobrilla: i partigiani Francesco Marasco e Luigi Menichelli. Se questa è stata una “legittima azione di guerra”, vorremmo sapere i nomi di tutti coloro che parteciparono al “beau geste” e al rogo del corpo. La storia esige che i fatti come accertati – anche in sede giudiziaria – non siano più ignorati. Proprio per questo abbiamo intenzione di portare la storia di Iolanda Dobrilla nelle scuole del Reatino, per far conoscere il passato del nostro territorio libero dai condizionamenti politici che hanno modificato la realtà dei fatti. All’odio antifascista dei “cattivi maestri” che hanno plagiato intere generazioni di studenti, opporremo l’amor di Patria, perché solo nell’amore per la propria terra si può costruire un futuro di libertà».

Ufficio Stampa

Comitato Pro 70° Anniversario

della RSI in Provincia di Rieti

O italiani, quale Stato vi aspettavate da una Repubblica nata dagli scenari di Piazzale Loreto?

Stato corrotto, Nazione appestata, Magistratura allineata. E non poteva che essere così.

E’ certo che i nostri legislatori (o “Padri della Patria”) non hanno perso tempo. Gli scandali (che parola strana) sono iniziati con la nascita – sarebbe meglio dire “aborto” – dell’Italia “liberata”.

Quanti italiani oggi ricordano il caso del principe Don Giulio Pacelli (nipote di Pio XII) e del conte Stanislao Pecci (pronipote di Papa Leone XIII)? E siamo appena al 1947, due anni dalla tanto desiderata cacciata della “cupa tirannia”. Erano personaggi al centro di uno scandalo finanziario, risolto poi a favore dei due nobili signori – neanche a dirlo – dal giovane Giulio Andreotti.

Quanti ricordano il “Progetto Fiumicino” (primi anni 1960)? Fu un classico esempio di sperpero del denaro pubblico e di incapacità tecnica; uno dei tanti casi di lotta di potere fra uomini della Democrazia Cristiana.

Il “caso Fiumicino” era ancora all’attenzione del “Popolo sovrano” quando ecco scoppiare un nuovo scandaletto. L’ordinario di Economia Agraria di Napoli, professor Manlio Rossi Doria, denunciava un gigantesco fenomeno di “clientelismo di Stato” a favore della DC: la “Federconsorzi” aveva indebitamente incassato 1.064 miliardi (al valore di allora). L’onorevole Paolo Bonomi, presidente della “Coldiretti”, organizzazione democristiana committente della “Federconsorzi”, rimase coinvolto nella faccenda. E’ superfluo sottolineare che non solo tutto fu impantanato, ma, grazie al clima politico instaurato dagli uomini che si avvicendarono dal 1948 al Ministero dell’Agricoltura, questi riuscirono addirittura ad evitare che ulteriori operazioni si svolgessero al riparo da ogni controllo sia del Parlamento, sia del Governo, ma anche della Corte dei Conti.

Nel 70° anniversario della scomparsa del grande filosofo, pedagogista e politico italiano Giovanni Gentile, l’Istituto Carlo Alberto Biggini, intende celebrare la figura di questo grande protagonista della prima metà del ‘900, attraverso un breve percorso di immagini e documenti. Fu proprio Carlo Alberto Biggini, suo grande allievo ed amico, a celebrare Gentile con un appassionato discorso che proponiamo integralmente, pronunciato alla radio il 23 Aprile del 1944, pochi giorni dopo l’uccisione del grande filosofo. (clicca sull’immagine per avviare il download)

Ripercorrere la vita di Giovanni Gentile in brevi cenni è estremamente difficile, tali e tante sono le tappe che hanno segnato il percorso umano, professionale e politico del filosofo siciliano.

Nato nel 1875, a soli 22 anni consegue la laurea presso la scuola normale superiore di Pisa, ottenendo poco dopo la sua prima cattedra.

Ottiene poi la cattedra universitaria, prima all’Università di Palermo (1906-1914, storia della filosofia), dove frequenta il circolo “Giuseppe Amato Pojero” e fonda nel 1907 con Giuseppe Lombardo Radice la rivista Nuovi Doveri. Poi all’università di Pisa (fino al 1919, filosofia teoretica) ed infine alla Sapienza di Roma (già dal 1917 professore ordinario di Storia della filosofia, e nel 1926 professore ordinario di Filosofia teoretica). È stato professore ordinario di Storia della filosofia all’Università di Palermo (27 marzo 1910), professore ordinario di Filosofia teoretica all’Università di Pisa (9 agosto 1914), professore ordinario di Storia della filosofia all’Università di Roma (11 novembre 1917), professore ordinario di Filosofia teoretica alla Università di Roma (1926), commissario della scuola normale superiore di Pisa (1928-1932), direttore della Scuola Normale superiore di Pisa (1932-1943) e vicepresidente dell’Università Bocconi di Milano (1934-1944).

Durante gli studi a Pisa incontra Benedetto Croce con cui intratterrà un carteggio continuo dal 1896 al 1923: argomenti trattati dapprima la storia e la letteratura, poi la filosofia. Uniti dall’idealismo (su cui avevano comunque idee diverse), combattono insieme la loro battaglia intellettuale contro il positivismo e le degenerazioni dell’università italiana. Insieme fondano nel 1903 la rivista La Critica, per contribuire al rinnovamento della cultura italiana: Croce si occupa di letteratura e di storia, Gentile, invece, si dedica alla storia della filosofia. In quegli anni Gentile non ha ancora sviluppato il proprio sistema filosofico. L’attualismo avrà configurazione sistematica solo alle soglie della prima guerra mondiale. Nel 1915 fu membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione. fino al 1919.

Il Rettore Biggini con Giovanni Gentile all’apertura dell’anno accademico 1942, scuola superiore normale di Pisa

Sul piano politico, dopo una prima fase nella quale la sua partecipazione non è particolarmente attiva, diviene nel 1922 Ministro della Pubblica Istruzione attuando nel 1923 la riforma Gentile, fortemente innovativa rispetto alla precedente riforma basata sulla legge Casati di più di sessant’anni prima. Nello stesso anno si iscrive al Partito Fascista e nel 1925 pubblica il Manifesto degli intellettuali fascisti, in cui vede il fascismo come un possibile motore della rigenerazione morale e religiosa degli italiani e tenta di collegarlo direttamente al Risorgimento. Per le numerose cariche culturali e politiche, esercita durante tutto il ventennio fascista un forte influsso sulla cultura italiana, specialmente nel settore amministrativo e scolastico. È il direttore scientifico dell’Enciclopedia Italiana dell’Istituto Treccani dal 1925 al 1938 e vicepresidente dell’istituto dal 1933 al 1938. Nel 1928 diventa regio commissario della Scuola Normale Superiore di Pisa, e nel 1932 direttore. Nel 1930 diventa vicepresidente dell’Università Bocconi. Nel 1932 diventa Socio Nazionale della Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Lo stesso anno inaugura l’Istituto Italiano di Studi Germanici, di cui diviene presidente nel 1934. Nel 1933 inaugura e diviene presidente dell’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente. Nel 1934 inaugura a Genova l’Istituto mazziniano. Nel 1937 diventa regio commissario, nel 1938 presidente del Centro Nazionale di Studi Manzoniani e nel 1941 è presidente della Domus Galilaeana a Pisa.

Giovanni Gentile

Gli ultimi interventi politici sono rappresentati da due conferenze nel 1943. Nella prima, tenuta il 9 febbraio a Firenze, dal titolo La mia religione, dichiara di essere cristiano e cattolico, sebbene creda nello Stato laico. Nella seconda, tenuta il 24 giugno al Campidoglio a Roma, dal titolo Discorso agli italiani, esorta all’unità nazionale, in un momento difficile della guerra che porterà alla fondazione della Repubblica Sociale Italiana (RSI). Dopo questi interventi si ritira a Troghi[2] (Fi), dove scrive la sua ultima opera, uscita postuma, Genesi e struttura della società, nella quale recupera l’antico interesse per la filosofia politica[3], e nel quale teorizzò “l’Umanesimo del lavoro”.

Dopo aver in un primo tempo respinto la proposta di Carlo Alberto Biggini di entrare nel Governo della nuova Repubblica Sociale Italiana, Giovanni Gentile dopo un incontro avvenuto il 17 novembre 1943 con Benito Mussolini sul lago di Garda si convince ad aderire alla RSI. Il Prof. Biggini, nel suo discorso del 23 Aprile, ricorda le parole di Gentile all’uscita dall’ufficio di Mussolini: “O l’Italia si salva con lui oppure è perduta per qualche secolo”. Quell’incontro, è inoltre descritto così dallo stesso Gentile alla figlia Teresa:

« Venne qui tempo fa un amico ministro a cercarmi, ed io dissi francamente i motivi personali e politici per cui desideravo restare in disparte. Ma egli mi assicurò che io potevo benissimo restare in disparte: ma dovevo fare una visita al mio vecchio amico che desiderava vedermi ed era addolorato di certe manifestazioni recenti, ostili alla mia persona. Negare questa visita non era possibile. Feci comodamente il viaggio con Fortunato. Ebbi il giorno 17 un colloquio di quasi due ore, che fu commoventissimo. Dissi tutto il mio pensiero, feci molte osservazioni, di cui comincio a vedere qualche benefico aspetto. Credo di aver fatto molto bene al paese. Non mi chiese nulla, non mi fece offerta. Il colloquio fu a quattr’occhi. La nomina fu poi combinata col ministro amico e portata qui da me da un Direttore generale. Non accettarla sarebbe stata suprema vigliaccheria e demolizione di tutta la mia vita. »

Proprio in virtù della sua adesione alla RSI, il 15 Aprile 1944 venne ucciso sulla soglia della sua residenza di Firenze da un gruppo partigiano fiorentino aderente ai GAP di ispirazione comunista.

Il 18 aprile fu sepolto per iniziativa del ministro Carlo Alberto Biggini nella basilica di Santa Croce a Firenze.

In occasione della ricorrenza tra il 15 e il 17 aprile 1955 all’interno della basilica fu inaugurato il primo di una serie di convegni di “studi gentiliani”.